Haji di Zaman Rasulullah Sebelum Islam: Tradisi, Ritual, dan Perubahan

Telusuri sejarah haji di zaman Rasulullah sebelum Islam, mulai dari tradisi jahiliyah, ritual unik, hingga pertemuan awal Nabi dan orang Madinah saat musim haji.

SEJARAHBLOGSIRAH NABAWIYAHJEJAK RASULARTIKEL

Ibnu Khidhir

6/18/20256 min baca

Pernahkah Anda membayangkan seperti apa pelaksanaan haji di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Bagaimana kehidupan spiritual, budaya, dan sosial di sekitar Ka’bah dijalankan oleh masyarakat Quraisy, yang mewarisi tradisi agung dari Nabi Ibrahim AS namun perlahan mengalami perubahan besar? Di balik kemegahan ritual dan kemeriahan musim haji pra-Islam, tersimpan banyak kisah—mulai dari kehormatan keluarga penjaga Ka’bah, penyimpangan ritual akibat masuknya pengaruh luar, hingga munculnya nilai-nilai baru yang membawa dampak luas bagi masyarakat Arab.

Artikel ini akan menelusuri jejak sejarah haji pra-Islam, mulai dari warisan tauhid Nabi Ibrahim, distorsi ritual oleh kaum Quraisy, hingga bagaimana keluarga Nabi berperan menjaga kehormatan Baitullah. Lebih dari itu, kita juga akan mengungkap kisah penting perjumpaan tak terduga antara Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Madinah di musim haji—sebuah momen yang kelak mengubah arah sejarah Islam dan membuktikan bahwa di balik tradisi, selalu ada peluang besar untuk perubahan dan kebangkitan nilai-nilai luhur.

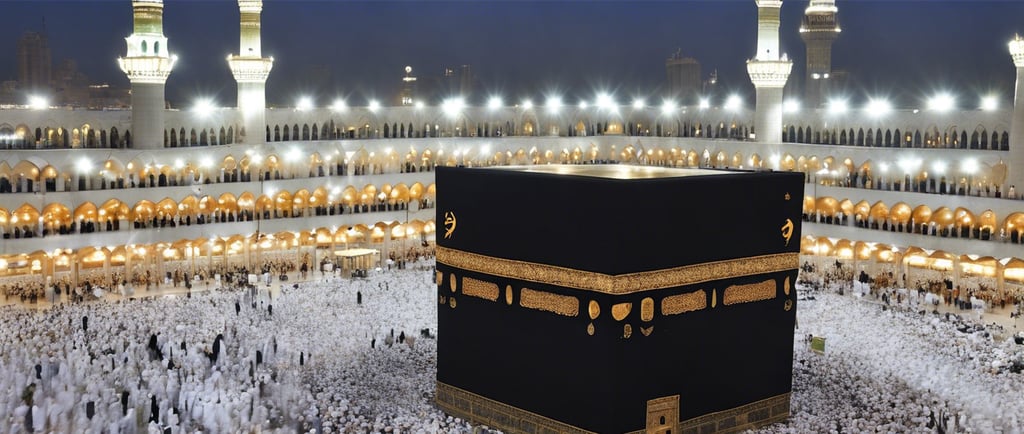

Warisan Ibrahim: Haji Sebagai Tradisi Tertua di Makkah

Tradisi haji di Makkah berakar pada peristiwa monumental ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS dan putranya, Nabi Ismail AS, untuk membangun Ka’bah. Bangunan suci ini didirikan sebagai rumah ibadah pertama umat manusia, pusat tauhid yang menyatukan seluruh manusia di bawah penghambaan kepada Allah Yang Maha Esa. Dalam Al-Qur’an ditegaskan, “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Bakkah (Makkah) yang diberkahi…” (QS. Ali Imran: 96). Ka’bah kemudian menjadi pusat utama seluruh ritual ibadah haji: thawaf mengelilingi Baitullah, sa’i antara Shafa dan Marwah, wukuf di Arafah, hingga melempar jumrah di Mina—semua dilakukan sebagai manifestasi pengakuan atas kebesaran Allah dan ketaatan pada seruan Nabi Ibrahim.

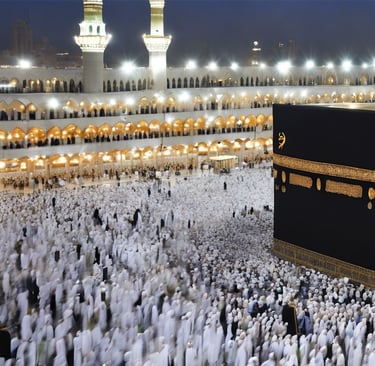

Pada masa-masa awal, pelaksanaan haji berjalan penuh kesederhanaan, kekhusyukan, dan semangat persatuan. Para peziarah dari berbagai kabilah Arab berduyun-duyun menuju Makkah, menyatu dalam satu tujuan spiritual, melepaskan identitas duniawi, dan bersujud bersama di hadapan Ka’bah. Tidak ada diskriminasi; semua orang setara di mata Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Ibrahim dan Ismail saat menegakkan tiang-tiang Ka’bah dan memulai tradisi haji. Ritual-ritual ini diwariskan turun-temurun sebagai warisan tauhid paling murni bagi masyarakat Arab.

Namun, seiring perjalanan waktu, nilai-nilai luhur yang diwariskan Ibrahim mulai tergerus. Masyarakat Arab yang awalnya menjaga kemurnian ajaran tauhid, lambat laun terpapar budaya dan kepercayaan asing yang masuk melalui jalur perdagangan dan interaksi lintas bangsa. Tradisi spiritual perlahan bercampur dengan unsur-unsur lokal dan kepercayaan baru, membuka jalan bagi praktik-praktik syirik serta pemujaan berhala yang merusak inti ibadah haji.

Pada akhirnya, penyimpangan besar terjadi dalam pelaksanaan haji. Ka’bah, yang dulu menjadi simbol pengesaan Allah, kini dipenuhi ratusan berhala dari berbagai suku, dan ritual ibadah pun mulai dicampuri tradisi jahiliyah, takhayul, dan kebiasaan adat yang jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Inilah titik balik sejarah haji di Makkah—ketika warisan suci nyaris hilang makna, menunggu kebangkitan dan pemurnian kembali yang kelak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Distorsi Jahiliyah: Dari Amr bin Luhay sampai Tradisi Ritual Menyimpang Quraisy

Awal mula perubahan besar dalam pelaksanaan haji di Makkah terjadi pada masa kepemimpinan Amr bin Luhay al-Khuza’i. Ia adalah tokoh penting yang, setelah terpengaruh budaya luar (khususnya Syam), meyakini bahwa penyembahan berhala membawa berkah dan perlindungan spiritual bagi kaumnya. Amr bin Luhay-lah yang pertama kali membawa berhala Hubal dan menempatkannya di sekitar Ka’bah, sebagai simbol kekuatan baru yang dianggap mampu mendekatkan manusia kepada Tuhan. Dalam waktu singkat, contoh ini diikuti oleh kabilah-kabilah Arab lain—hingga ratusan patung dan berhala memenuhi kawasan Ka’bah, menandai era penyimpangan spiritual terbesar dalam sejarah Makkah.

Walaupun ritual haji secara umum tetap dipertahankan, nilai tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim nyaris hilang. Praktik-praktik syirik dan tahayul semakin merajalela. Banyak peziarah tetap melakukan thawaf mengelilingi Ka’bah, namun dengan tata cara yang telah berubah jauh. Sebagian besar melakukan thawaf tanpa busana, beranggapan pakaian mereka tercemar dosa dan tak pantas dipakai di hadapan Tuhan. Doa-doa yang dulu dipanjatkan dengan penuh penghayatan kepada Allah, kini berubah menjadi permohonan dan pemujaan terhadap berhala-berhala tertentu. Tradisi melempar jumrah di Mina pun dicampur aduk dengan mantra-mantra adat lokal, kehilangan makna spiritual aslinya.

Penyimpangan tak hanya terjadi dalam bentuk ritual, tapi juga dalam aspek sosial. Para peziarah mulai membedakan makanan, jalur perjalanan, hingga akses fasilitas—semua ditentukan oleh status sosial dan asal kabilah. Ritual haji yang seharusnya menyatukan manusia di bawah tauhid, justru berubah menjadi ajang pengukuhan kelas dan kehormatan suku. Nilai-nilai persamaan dan persaudaraan terkikis oleh kebanggaan jahiliyah, memperlebar jurang pemisah di antara jamaah.

Di tengah realitas ini, kaum Quraisy muncul sebagai pelaksana utama dan penjaga Ka’bah. Mereka memanfaatkan musim haji bukan hanya sebagai ajang ibadah, melainkan juga sebagai momentum ekonomi dan politik. Sumur Zamzam, pembagian air minum, serta pelayanan makanan (Rifadah) dikelola langsung oleh Quraisy, menjadikan mereka pusat kekuasaan dan otoritas di Tanah Haram. Ribuan kafilah dagang memenuhi kota Makkah, sementara para pemimpin suku menggunakan musim haji untuk menyelesaikan sengketa, berdiplomasi, dan memperbaharui aliansi antarbangsa.

Quraisy pun menambahkan beragam tradisi dan inovasi ke dalam ritual haji. Festival sastra, pertunjukan syair, serta bazar besar menjadi bagian tak terpisahkan dari musim suci di sekitar Ka’bah. Makkah berubah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Arab, namun tetap menjaga status Ka’bah sebagai zona sakral—larangan peperangan dan penegasan perdamaian tetap dijunjung tinggi selama musim haji berlangsung. Di balik segala distorsi, Ka’bah masih menjadi poros spiritual, ekonomi, dan sosial bangsa Arab—menanti kebangkitan nilai tauhid sejati.

Nabi Muhammad SAW: Tumbuh dalam Lingkungan Haji dan Tradisi Suci

Nabi Muhammad SAW tumbuh di lingkungan yang begitu memuliakan Ka’bah dan tradisi haji. Keluarga beliau dari Bani Hasyim dikenal sebagai pelayan tamu Allah, penjaga sumur Zamzam, dan pemimpin dalam membagikan air minum serta makanan kepada jamaah setiap musim haji. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa menyaksikan ribuan peziarah dari berbagai suku Arab memadati Makkah, membawa semangat persaudaraan dan kebanggaan dalam melayani tamu Allah. Dari sang kakek Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib, Nabi belajar tentang pentingnya amanah, kepedulian, dan manajemen penyelenggaraan musim haji—mulai dari mengelola logistik hingga menjaga kehormatan Ka’bah.

Meskipun hidup di tengah masyarakat yang telah banyak menyimpang dari ajaran tauhid, Nabi Muhammad SAW sejak dini menunjukkan keteguhan akhlak. Dalam berbagai riwayat, beliau selalu menjaga diri dari ritual syirik—seperti thawaf telanjang atau menyembah berhala—dan bahkan menolak segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Ibrahim. Kepribadian Nabi sejak muda telah memperlihatkan kesiapan spiritual dan moral untuk menjadi pembaharu di tengah masyarakat yang krisis nilai.

Tak hanya itu, musim haji di Makkah sejak pra-Islam telah menjadi momentum besar yang dimanfaatkan Nabi sebagai ajang dakwah dan transformasi sosial. Setiap musim haji, kabilah-kabilah Arab dari seluruh jazirah datang ke Makkah. Selain beribadah, mereka berdagang, bermusyawarah, dan membahas isu-isu penting. Nabi Muhammad SAW pun menggunakan kesempatan langka ini untuk menyampaikan pesan Islam kepada para pengunjung dari luar kota, berharap bisa menemukan sekutu dan pendukung baru bagi risalah tauhid.

Puncaknya terjadi pada tahun ke-11 kenabian, ketika di Mina, Nabi bertemu dengan enam orang dari kabilah Khazraj (Madinah). Mereka terkesan dengan ajaran Islam dan berjanji membawa risalah Nabi ke kampung halaman mereka. Tahun berikutnya, rombongan Madinah bertambah banyak dan melakukan Baiat Aqabah Pertama, disusul Baiat Aqabah Kedua setahun setelahnya—sebuah peristiwa monumental yang menandai awal jaringan dakwah dan perlindungan politik bagi Nabi di luar Makkah. Inilah titik tolak perubahan besar dalam sejarah Islam: momentum spiritual dan sosial di musim haji, di tengah tradisi jahiliyah, menjadi fondasi awal hijrah dan lahirnya masyarakat Islam pertama di Madinah.

Jejak ini menegaskan bahwa di balik tradisi, selalu ada peluang lahirnya perubahan besar. Nabi Muhammad SAW bukan hanya pelanjut tradisi haji keluarga Bani Hasyim, tetapi juga pelopor transformasi yang menjadikan musim haji sebagai panggung perubahan bagi seluruh dunia.

Haji, Tradisi, dan Jalan Menuju Tauhid

Haji sebelum Islam sejatinya merupakan warisan suci dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim AS, namun perjalanan waktu dan arus budaya luar membuatnya mengalami distorsi. Penyimpangan syirik dan tradisi jahiliyah memang sempat menutupi cahaya Ka’bah, tetapi nilai luhur dan kesakralan Baitullah tetap dijaga teguh oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Puncak perubahan terjadi ketika risalah kenabian datang, mengembalikan makna haji sebagai ibadah tauhid dan menyatukan kembali manusia dalam penghambaan kepada Allah. Inilah momen ketika ritual, spiritualitas, dan perubahan sosial berpadu menjadi fondasi lahirnya masyarakat Islam yang pertama di Madinah.

Sejarah haji mengajarkan bahwa di balik setiap tradisi, selalu ada peluang perubahan dan kebangkitan nilai-nilai luhur, jika ada generasi yang berani memurnikan. Momentum musim haji menjadi pintu perjumpaan penting—bukan sekadar ritual, melainkan titik awal transformasi sosial, dakwah lintas kabilah, dan penegakan kembali ajaran tauhid yang murni. Jejak agung ini menegaskan bahwa haji adalah perjalanan menuju cahaya, dari distorsi menuju pemurnian, dari tradisi menuju persatuan.

Ingin membahas lebih rinci ? Tulis di kolom komentar—sejarah haji adalah kisah tak pernah habis untuk dijelajahi bersama!

Baca Juga:

>>Manasik Umrah Lengkap 2025: Panduan Doa, Tata Cara, dan Tips Jamaah

>>Niat Umrah Bersyarat: Doa Arab, Terjemahan, dan Penjelasan Lengkap

>>Fast Track Raudhah: Apa Itu, Cara Daftar, dan Keuntungan bagi Jamaah

>>Rahasia Bisa Masuk Raudhah Lebih dari Sekali dalam Sehari

>>Misteri dan Alasan Abrahah Ingin Menghancurkan Kabah

>>Panduan Aplikasi Nusuk 2025: Cara Daftar, Booking Raudhah, dan Fast Track

>>Bolehkah Perempuan Melaksanakan Umrah Saat Haid? Begini Penjelasan Ulama

>>Berapakah Tarif Biaya Badal Umrah 2025?

>>Mengapa Umrah Disebut Haji Kecil? Ini Dia Sejarahnya!

>>Inilah Alasan Mengapa Ka'bah Dipenuhi Oleh Berhala Pada Masa Jahiliyah!